何以言情— —

「言情不死— —臺灣女性藝術的敘事與抒情抽樣展」策展專文

文/倪又安

我與女性藝術「結緣」甚早,記得在大二那年,當時我讀藝術學院美術系主修藝術史,其中一門必修的理論課是戴麗卿老師教的「西洋藝術史學方法」,在課堂上,老師要求每位同學單獨負責某一種「方法體系」的整理、介紹並加以實例運用,其中便有女性主義在列。

我那時選到的方法是後殖民主義,主要選讀的範本為薩伊德(Edward Wadie

Said,

1935-2003)的《東方主義》、《文化與帝國主義》,以及一些華文學者針對西方後殖民學說所作的延伸論述。薩伊德的敘述雖然不算非常艱深難懂,但龐大的文字分量及其引證內容多數出自帝國主義時期的歐洲文學,對大二的我來說,仍是難以消化的一次作業。勉力完成期末報告後,我知道自己對整個後殖民主義的理論體系所知僅為皮毛,但值得慶幸的是,我似乎開始會穿越藝術現象或風格流變的表象,進而看出那表象背後所隱藏的權力結構,這是我的眼睛開始「轉化」的起點。同樣一堂課上,另有其他同學負責後現代主義與女性主義的史學方法,那本堪稱經典讀本的《女性主義理論與流派》我也跟著硬是讀了一遍。後殖民理論與女性主義理論處理的問題,當然有許多面向上的不同,但從對抗白種中心、資產階級、沙文主義之共犯結構的立場而言,其實也有許多可供參照的互通之處。

同一年,我另外選修了陳香君老師的「女性主義藝術」,並且在機緣巧合下開始實際接觸到女性藝術的創作者與書寫者。在陳老師的課堂上,可以很明顯感受到,她是以女性的身分與經驗,去解釋女性主義藝術的諸多經典,並且將「身為女子」的自覺意識,輻射為一種具有女性感染力的思考與觀看方式,這種態度並非藝術領域中的女性皆有,而是需要經過提煉與強化的過程。那時,我有幸經由陳老師的介紹,到臺北一間私人畫廊,為正如火如荼布展中的當代女性藝術展,充當藝術家的臨時助手。我協助的對象是中國大陸藝術家林天苗,她的創作多與「線」有關,她似乎是要透過千絲萬縷、剪不斷也不應被剪斷的細線,連接著自己的藝術形象與母親(也是眾多母親們)的生命實踐。在傳統的漢人農村社會,女性除了生兒育女(作為延續父系血脈的工具),恐怕絕大多數的時間都花在無止盡的針線活上。站在男性藝術以陽剛、雄厚、直接為尚的評斷標準,婦女的「女紅」在以往一直難登大雅之堂,但林天苗刻意把那看似瑣碎、重複的手工藝,硬是用更無聊更繁複的方式反覆演練,那不是對女紅的單純復歸,而是對女紅的轉化與歌頌,因為那是無數輩婦女曾經的苦難與壓迫象徵,卻也是身為女性才得以體會的無比細密的針線之情,既然它曾受到男性藝術的貶抑,如今則應被女性藝術家賦予不凡的意義與啟示。在展間布展到深夜,當工讀生都累癱時,只有林天苗本人以一種堅定的意志,繼續梳理著一根又一根數不清的細線,她說她知道她的藝術模式很累人,但她覺得必須如此。如今回想起來,那應當算是我能夠在女性藝術活例中,感受到女性主義精神的一個原點。

展開

我與女性藝術「結緣」甚早,記得在大二那年,當時我讀藝術學院美術系主修藝術史,其中一門必修的理論課是戴麗卿老師教的「西洋藝術史學方法」,在課堂上,老師要求每位同學單獨負責某一種「方法體系」的整理、介紹並加以實例運用,其中便有女性主義在列。

我那時選到的方法是後殖民主義,主要選讀的範本為薩伊德(Edward Wadie

Said,

1935-2003)的《東方主義》、《文化與帝國主義》,以及一些華文學者針對西方後殖民學說所作的延伸論述。薩伊德的敘述雖然不算非常艱深難懂,但龐大的文字分量及其引證內容多數出自帝國主義時期的歐洲文學,對大二的我來說,仍是難以消化的一次作業。勉力完成期末報告後,我知道自己對整個後殖民主義的理論體系所知僅為皮毛,但值得慶幸的是,我似乎開始會穿越藝術現象或風格流變的表象,進而看出那表象背後所隱藏的權力結構,這是我的眼睛開始「轉化」的起點。同樣一堂課上,另有其他同學負責後現代主義與女性主義的史學方法,那本堪稱經典讀本的《女性主義理論與流派》我也跟著硬是讀了一遍。後殖民理論與女性主義理論處理的問題,當然有許多面向上的不同,但從對抗白種中心、資產階級、沙文主義之共犯結構的立場而言,其實也有許多可供參照的互通之處。

同一年,我另外選修了陳香君老師的「女性主義藝術」,並且在機緣巧合下開始實際接觸到女性藝術的創作者與書寫者。在陳老師的課堂上,可以很明顯感受到,她是以女性的身分與經驗,去解釋女性主義藝術的諸多經典,並且將「身為女子」的自覺意識,輻射為一種具有女性感染力的思考與觀看方式,這種態度並非藝術領域中的女性皆有,而是需要經過提煉與強化的過程。那時,我有幸經由陳老師的介紹,到臺北一間私人畫廊,為正如火如荼布展中的當代女性藝術展,充當藝術家的臨時助手。我協助的對象是中國大陸藝術家林天苗,她的創作多與「線」有關,她似乎是要透過千絲萬縷、剪不斷也不應被剪斷的細線,連接著自己的藝術形象與母親(也是眾多母親們)的生命實踐。在傳統的漢人農村社會,女性除了生兒育女(作為延續父系血脈的工具),恐怕絕大多數的時間都花在無止盡的針線活上。站在男性藝術以陽剛、雄厚、直接為尚的評斷標準,婦女的「女紅」在以往一直難登大雅之堂,但林天苗刻意把那看似瑣碎、重複的手工藝,硬是用更無聊更繁複的方式反覆演練,那不是對女紅的單純復歸,而是對女紅的轉化與歌頌,因為那是無數輩婦女曾經的苦難與壓迫象徵,卻也是身為女性才得以體會的無比細密的針線之情,既然它曾受到男性藝術的貶抑,如今則應被女性藝術家賦予不凡的意義與啟示。在展間布展到深夜,當工讀生都累癱時,只有林天苗本人以一種堅定的意志,繼續梳理著一根又一根數不清的細線,她說她知道她的藝術模式很累人,但她覺得必須如此。如今回想起來,那應當算是我能夠在女性藝術活例中,感受到女性主義精神的一個原點。

以一篇策展文章而言,上述的「從頭交代」似乎有點太過仔細,但我想說明的是,作為一名男性,先天的條件讓我不可能對女性的經驗真正感同身受或全然神入(例如自身不會被反覆灌輸「女生該如何」之類的教條,或不可能有月經等等),而我何以會特別關注女性藝術,很大部分便是源自上述的學習經驗。在後續的知識擴張中,特別是閱讀臺灣戰後現當代美術運動,從抽象表現風潮到鄉土藝術,再到八○年代末的新表現主義,無論是橫向移植或自主文化意識的覺醒,從性別意識的角度而言,不難看出「父老權威崇拜」的色彩始終很穩固。而在龐大的父權藝術結構中,卻也出現屬於女性的發展軌跡,以抽象繪畫為例,似乎便可以透過黃潤色、陳幸婉、薛保瑕等畫家的早期作品,看到她們雖然在大的語言脈絡下依附於現代主義藝術,但又努力從中變異,孕育出或細膩或猛烈的女性之筆跡。

更大的感動與震動,來自觀念藝術中幾位女性主義藝術的典範,如克魯格(Barbara

Kruger, 1945-)或奧蘭(Orlan,

1947-)等人實踐的力道,以及她們諷刺、攻擊男性權威與教條的凶悍程度,確實讓我打從心底嘆服,尤其奧蘭的巨作《The

Reincarnation of Saint

ORLAN》透過自己的身體,由一次次整形的手術,呈現藝術史中「女性美」規範的建構,其實便是父權體系控制女性自我審美的連續性歷史過程。奧蘭在創作中,一方面感受著殘忍與疼痛,另也開朗地面對直播鏡頭,展現出一般人難以理解的笑顏,她自信與無畏的程度,便證明了她控訴的強度,這件女性主義藝術力作,至今都是我講授觀念藝術的必要參照。

二○一四至二○一七年我在臺灣藝術大學任教,主要負責版畫藝術碩士班的教學,從學生的組成,很自然發現女多男少的結構一直很穩定,乃至在許多重要的藝術比賽中,獲獎者也多是年輕的女性藝術家(男性常常反而較少)。但與此同時我也意識到,當前女性藝術家數量眾多,或者她們能斬獲很多體制內的肯定,此一現象並不代表藝術價值結構中的父老權威核心已受到衝擊、鬆動,反之,這可能是弱化女性自覺的系統性收編,這樣的陳述聽起來有些恐怖,但很能凸顯現象背後的權力本質,以我較為熟悉的版畫或書畫領域亦為如此。基於上述觀察,我一直在尋找具有鮮明女性身分、意識、感覺的女性創作,並以此「對應」既有與僵固化、卻可能不被覺察到的男性審美的宰制系統,這也便是二○一八年夏天我(以筆名安懷冰)在臺中月臨畫廊策畫「於無聲處聽驚雷——臺灣當代女性版印藝術的邊緣敘述」這一展覽的初衷。以是之故,該展所挑選的藝術家,如張妤安、洪子惟、趙曼妮……,她們都出身自學院版畫專業,卻都在創作上有意識地打破對位準確、複數性、間接性等版畫規則,從而發展出諸多以拓代印、乃至直接手繪的單一性作品。

時隔五年多,再次以臺灣當前的女性藝術為梳理對象,並於靜宜大學藝術中心策畫這檔展覽。我從版印的範疇擴張出去,於這次展覽容納諸多不同的媒材、脈絡與形式。從幽微的筆墨書畫,看似俗豔的類廣告設計,含蓄曖昧的喃喃自語,到強烈而具有疼痛感的行為……,在感受的巨大差異與混雜之中,我不再執著於對抗性或邊緣性,或者更確切的說,似乎如今的臺灣當代女性藝術,已很難發現具有鮮明立場的女性主義實踐。這到底是歷史發展下潮流已過的必然,抑或女性藝術家開始選擇用較為「委婉(某種退避)」的方式陳述自我,這裡沒有結論,只待繼續觀察。從策展研究的視角而言,在沒有激昂革命的時期,強加女性藝術家一個革命有理的沉重標籤是沒有實義的,我反倒是想要藉由我的選件(也就是抽樣),去解讀當前女性藝術的某種情懷或情態,於此且先用「言情」一詞來涵蓋。

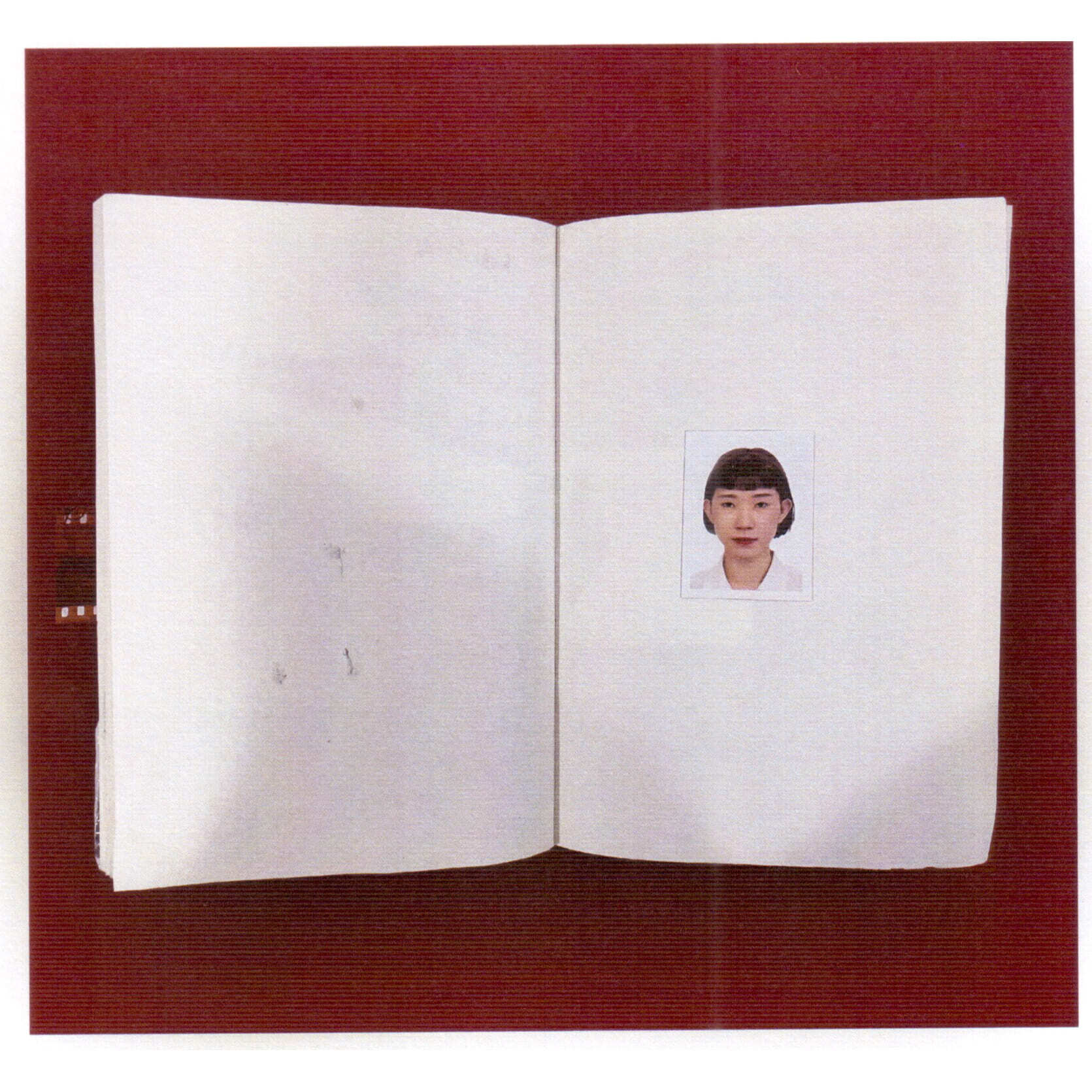

既是言情,便內含敘事與抒情這一傳統的復歸,至於敘何事,抒何情,中間則有極大的光譜可以遊轉。張ㄩ安、李映蓉、吳羽柔、張婷雅四位藝術家都畢業自學院版畫研究所,她們在此展覽中出現,代表前述「臺灣當代女性版印藝術的邊緣敘述」的某種延伸與強化。張ㄩ安即張妤安,她從大學時期便以美式漫畫的角色形象為本,用水墨畫出屬於她個人現實與夢幻交錯的「幽靈寶寶」,但大學的水墨創作受限於學院美術教育對於好的墨色層次與完整度的規範,以至於她有種手腳放不開的束縛感。她在筆墨上可以「無所顧忌」,反倒是研究所主修版畫之後才獲得意識的解放,那時她的幽靈寶寶可以是任何一種東西,或具象或抽象,甚至是一段話或標語,幽靈寶寶是什麼其實並不重要,重要的是張ㄩ安在釋放筆墨語言的同時,連接到自身家族所掌理之宮廟(高雄小港北極殿,主祀玄天上帝,伯父本身便是道士)以及道教文化中悠久而充滿爆炸性生命力的寫符傳統;而她運用的文字、語句甚至是注音符號,她所「寫就」(書畫同源)的各種形象,卻又巧妙地消解了宗教的威嚴感,成為一種詼諧不羈、速度與狠重兼具的另類寫意減筆。作為女性藝術家,以及一位畢業後依靠刺青維生的刺青師,張ㄩ安與當代藝術環境連結不深,她遠離權力核心,選擇在次文化與書畫筆墨中交融,以她個人的感覺賦與傳統水墨新的意義,無論其藝術載體是未經裝裱的輕薄宣紙,隨地拾起的幾片廢棄紙板或一段人身上的皮肉,她的語言都早已躍出常軌,而屬於當代女性藝術的一則非俗非雅、既學院又民間又街頭的特例。

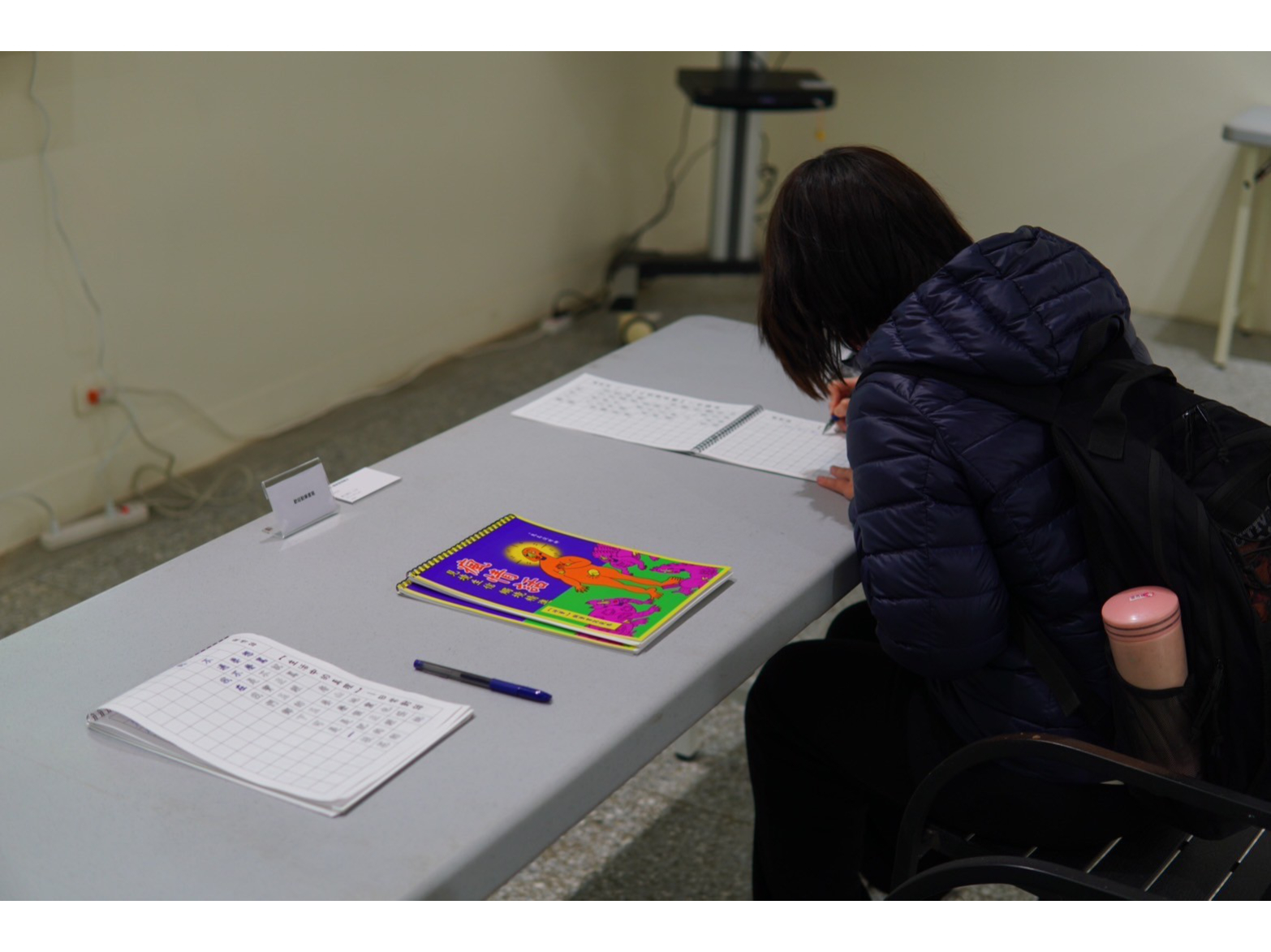

生長於澳門的李映蓉,大學時期在臺灣藝術大學美術系就讀。澳門是高度移民社會,絕大多數的澳門人,父母輩皆來自中國大陸。李映蓉的父親是福建福清人,母親則為廣東中山人。自幼生活在具有高度中國文化意識的平凡家庭,中學階段很自然的就讀澳門當地「紅色」色彩最濃厚的勞工子弟學校,於是當李映蓉開始學畫時,便也如同許多她的同學般,到「關閘」對岸珠海的畫室去補習,當時無論她學校或畫室的美術老師,幾乎都出身自大陸的美院系統(廣州美院為主)。李映蓉對於刻印在自己美感經驗上的「中國氣味」本無自覺,直至到了臺灣,每每到了評圖時,總會得到不同程度的嘲諷與惡評,這才讓她領受到臺灣學院藝術領域似開放時則不然的審查眼鏡。我注意到她的作品,便始於她研究所時期(臺藝大版畫藝術碩士班)期末評鑑「未通過」的創作。一般人受到批判時常常會放棄自我的脈絡,而看似柔弱的李映蓉,卻以更強悍堅決的姿態,實踐出一個受中國大陸文化影響的澳門青年女藝術家的身影。她的燈箱畫系列〈好榜樣──鬼島宗旨〉、〈與您同在〉、〈心中留〉,直接借用父親發給她的問安長輩圖的設計風格,品味極其大陸(但又完全不是中國大陸官方所認可的紅色美術),沒有修飾,不裝文雅,卻反倒有種真切的感情,那也是她給與「未通過」最堅決的回應。我之所以在李映蓉的作品中讀到強悍動人的生命力,應該也是源於她自覺且勇於對抗權威的頑強精神。至於她的連環畫〈鬼島風情畫〉、字帖〈瘋情話──鋼筆書寫範本〉則都反映出她對現實環境的觀察與投射,臺灣人常以「臺灣最美的風景是人」這句話引以自豪,但臺灣社會是真的包容寬厚,還是以自由之名讓他者自我噤聲,正如學院審查試圖以某種好品味去改造她的藝術認同,卻可能是一種看不慣異類生命經驗的扭曲與抹去,這是李映蓉有力的提醒。

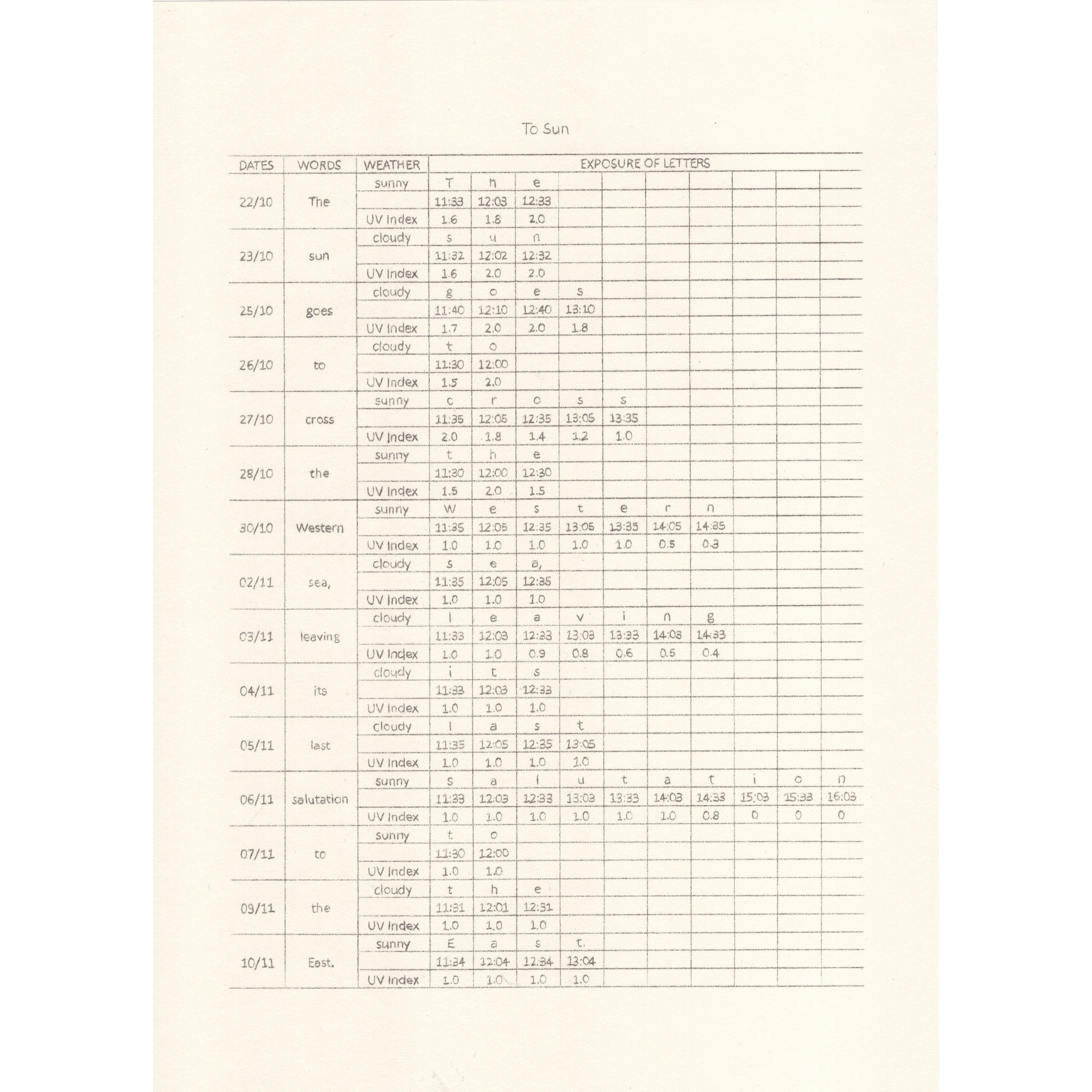

同樣出自版畫專業的吳羽柔,研究所畢業後又轉赴英國深造。她在異鄉留下的幾件創作,都透過藍曬這一媒材呈現。其中〈給太陽〉(To

Sun)援引印度詩人泰戈爾的句子:「太陽越過西方的海,向東方留下它最後的敬意。」這段詩句中的十五個英文單字,從二○一九年十月二十二日開始,到同年十一月十日止,被吳羽柔用十五天加以處理,每個字組成的字母或多或少,但都在一天之內分時段曝曬、沖洗並顯影,由於不同時段日光的強弱自有變化,在有無之間反映出當時英國氣候的陰晴變化。無論字母清晰與否,都是吳羽柔藉著陽光與泰戈爾,聯繫英國與故土,讓時間及光線壓印出一段私密曖昧的、不那麼勇敢表露的女性的鄉愁。除了〈給太陽〉,另有隔年的〈給月亮〉以及〈給夏天〉,都是藍曬媒材與文件記錄結合的視覺化的觀念藝術,總體而言都偏向用詩性的語言,去面對距離、空間與光陰的變化所帶給人的心境上的影響。吳羽柔在創作上,往往選擇讓個人的「手感」退後,並使用間接性的手法讓媒材進行自我催化(當然仍是在她控制的框架裡面),這說明她雖然未必製版、壓印,但內心在情感上仍與版印美學有一分連結。

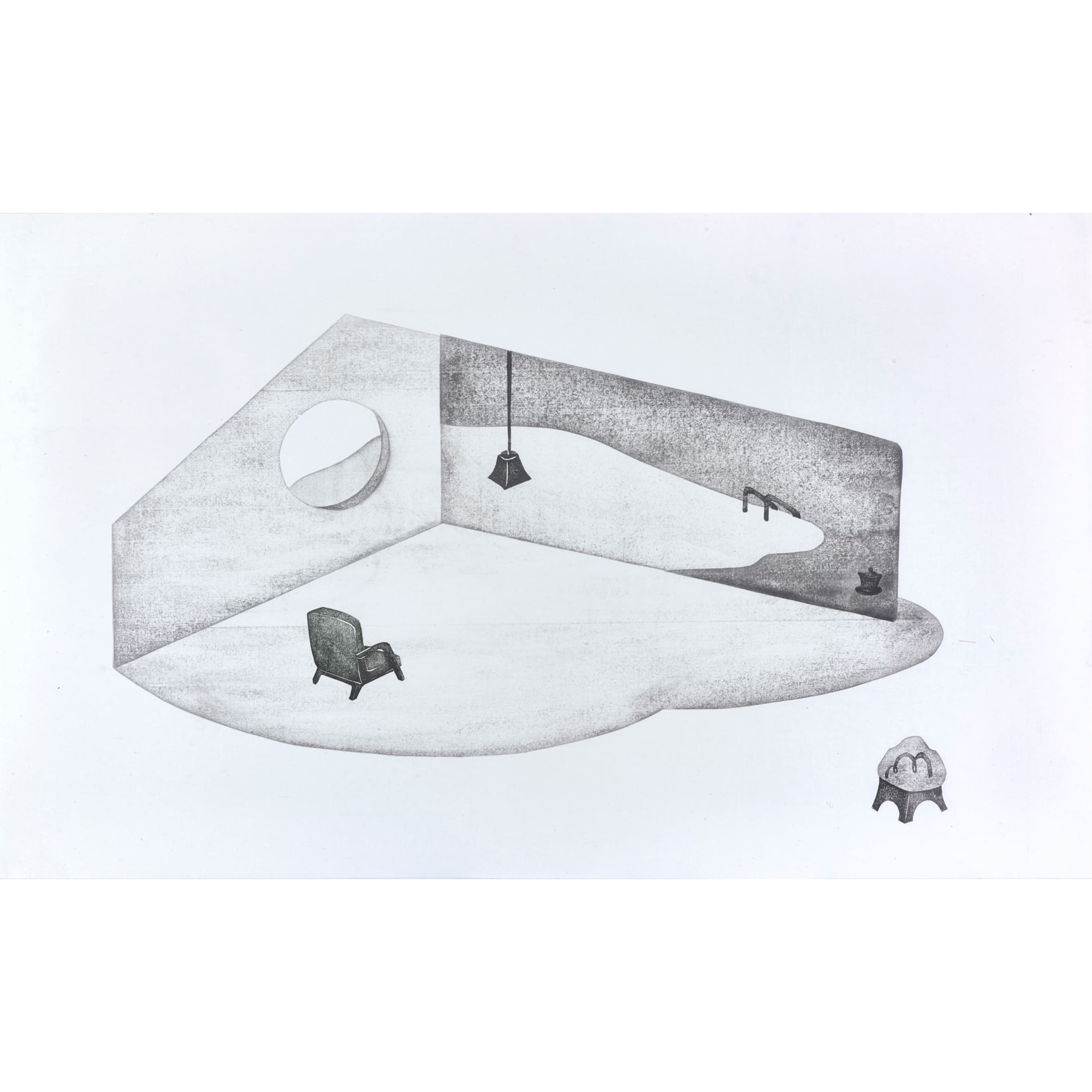

與上述三位藝術家相比,作為臺灣青壯一輩重要版畫家的張婷雅,在版印媒材的質感與技術掌控上,似乎都更為嫻熟,作品也更像是「版畫」。張婷雅擅長的技法為水印木刻,非常值得一提的是,她對於水印技藝的「打磨」,有著近乎苛求的偏執,其濃淡灰色調子的堆疊與豐富變化,乾淨、優雅而且一塵不染,足以連結到晚明十竹齋書畫譜這樣細緻無比的經典。但「像版畫」只是視覺表面,張婷雅骨子裡也藏著對學院版畫權威的反叛。她近年所有的作品,無論一幅圖要刻多少塊版,要套印多少次,她都只完成「一件」,以極度傳統的雕版印刷技藝,僅留下獨幅,這便是她出手豪氣的背反宣示。在作品的意象上,張婷雅則提出「臥遊」的概念,以此呼應文人畫美學。臥是人在室內的自我觀照,遊則為面向外在世界投射行旅想像,在內外與出入之間,她往往利用屏風的遮擋,花窗的穿透,步道的延伸,構化出一種寂靜淡然的奇幻空間,裡面的山水已非士大夫的真山真水,而是都會女子消化過文人畫典型之後的當代造境。二○二二年是張婷雅的一次創作豐產期,其中〈遠望〉、〈一朵雲間〉不但將「臥遊」意趣發揮的淋漓盡致,而且我特別有感於「孤燈」這一元素的巧妙點景,那似乎深化了張婷雅臥遊的重點,實在於體會孤獨所帶來的精神凝結狀態。

這次展覽中,王念貽是唯一一位以行為、觀念文件以及裝置為主要創作手段的藝術家。她的藝術常從個人的生命經驗出發,尤其與刺痛、受傷的經驗相關,例如面對自己手臂上皮膚的惡性病變,她在與醫生討論後決定進行割除手術,從術前檢查到術後恢復近一年,她很有紀律地留下這段時間與病變有關的各式文件,也不時透過攝影與文字進行各種看似繁瑣的紀錄,最後她能透過觀念文件的交織、鋪排與空間裝置,凸顯出她面對一塊皮膚(像是一個色塊,又近乎女陰的象徵)的離去,背後所能隱藏或投射出的自我與記憶、與社會人群、乃至與世俗價值的一種既企圖融合又不免要對抗的矛盾關係。這種非常個人化的題材,往往容易變成自我循環式的呢喃,但王念貽卻能在藝術語言上,把切割、針扎、縫合、撕碎這些女性主義藝術頗為經典的手法,用一種更強韌的精神予以轉化,這使得她講述的自我,其實有著與觀念藝術體系的歷史對話的張力。她的近作〈懷胎十月的連結〉,則以針線連結母親的與她自己的貼身衣物,母女之間的衣服風格如此接近,卻又似乎有種說不出的距離感,至親至愛的感情背後,往往存在難以言說的隔閡,王念貽以此表達她意欲修補、重塑母女關係的渴望。

近兩年來,我對水墨書畫有更多的觀察與關心。在當代學院水墨領域,過往文人畫所強調的筆墨精神有愈來愈弱化的趨勢,筆墨線條一旦走向邊緣,則圖像主題的符號化、商標化趣味,以及顏料色層的細節「經營」便躍居主流,這是臺灣水墨創作漸漸膠彩化的根本原因。聶蕙雲作為中生代的水墨畫家,她置身筆墨價值崩解的浪流之中,卻一直堅持筆墨線條(以書法根基為骨)的重要性,而且還以最為「冷門」、最不易獲得掌聲與關注的工筆畫為其志業,由此可見她獨立且善於自處的藝術性格。她近年最重要的作品如〈牡丹亭系列•遊園〉、〈太平有象•芳芳年華〉、〈品茗〉,是以柔韌的藍色(青花瓷的顏色)線條,勾勒出明清古籍小說中木版畫插圖的優美世界。聶蕙雲的筆調溫潤,寫景雍容大度,人物開臉則含蓄圓勻,這說明她的傳統功底紮實。但她並不以謹守傳統自滿,她巧妙地在場景中安放當代女子,當下的青春少女默默觀看、感受數百年前小說家筆下令人傷感的青春愛情,這是時空流轉的自我叩問,也是重讀文學經典的一次巧妙轉化。她二○二四年初完成的新作〈春——麗人行〉,則結合傳統書畫的經典植物(水仙、竹、梅、菊)以及民間藝術中常見的文字畫形式;她把楷書的「春」字加以鏤空,中空部分勾勒出古建築的窗花,在華麗典雅的花窗與花草的襯托下,一對古代的戀人在雲境中看著如畫的小景山水,似乎他們眼前是一片夢境,而作為觀者的我們,所看到的絕美愛情,似乎也是一種精神上的夢境。我想這是聶蕙雲頗有深意且值得反覆推敲的提醒。

最後要介紹的是吳思蓉,身為更年輕一代的水墨畫家,她一樣經過完整的學院體系訓練,從臺灣藝術大學書畫系到華梵大學美術創作碩士,一路以來主修水墨的她,在創作上大體分為兩個主要主題,其一是造形上受到少女漫畫影響的夢幻美人畫,另一則為從寫生發展而來的植物系列。從作品的尺幅與所謂完整性(布局複雜,技術上的「做工」也更多)來說,可能吳思蓉的人物會受到更多認可,但我偏好她畫的植物。因為前期是寫生的關係,所以下筆時留下更多思考與不確定的痕跡,某些看似不那麼有意識的筆觸,則像是在留下一段段時間的記號,雖然在後續一次次的疊加過程中修飾或遮蓋了某些東西,但仍具有繪畫性的直接魅力,其中二○二○年創作的〈逆影〉,便充分說明上述特質。吳思蓉通常畫的是乾枯的花葉,或者說是因為一次又一次描繪,所以讓花從鮮美畫到枯死,並停留在那個不變的狀態。看吳思蓉的植物,讓我想到旅法廣東畫家梁兆熙的玫瑰與蜀葵,兩人都有其優美、乃至偏向唯美之處,梁兆熙的技術自然更加熟練,他的作品在傷逝色調中依然不時顯露出孔雀開屏的雄性風騷(這種風騷也是藝術上可貴的質地),吳思蓉則有一種更內省、更純粹的落寞。

以言情這一概念,涵蓋上述七位女性藝術家近年的創作,並當作抽樣展的主題,或許概念上並不十分嚴謹,但我確實在她們的藝術實踐中,看到言情傳統的有力回歸。這裡的言情,早已不限於言情小說式的言情,而是一種對於敘事與抒情的執著之情。何以言情?其實無所不能言情!言情不死,因為言情本就不會、也不應壞滅,之所以強調不死,是想提醒、標注出來,或許這是面對當前女性藝術發展的一個可能切入點。

二○二四年二月二十八日寫完

收起