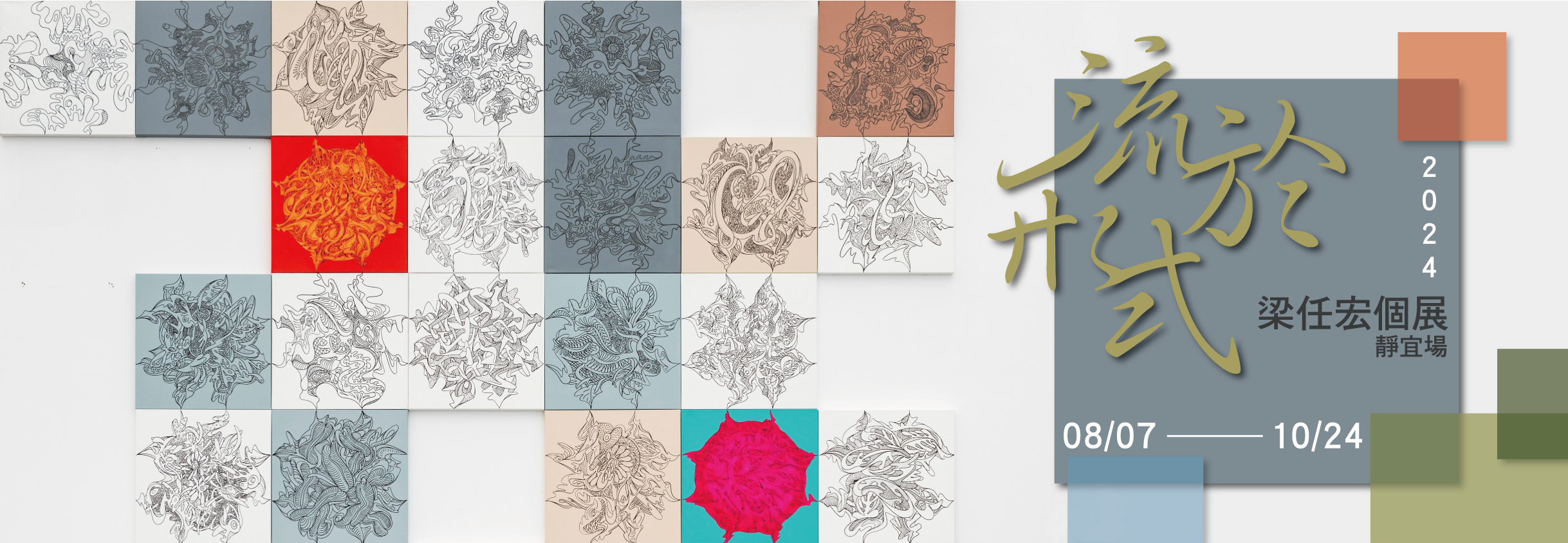

梁任宏個展《流於形式》――靜宜場

1957年出生於臺南的藝術家梁任宏,畢業於臺南藝術學院造型研究所,他以其具備批判意識的動力機械裝置以及呈現輕盈流態的互動藝術作品而知名。

晚近以來,他又致力於平面繪畫並使其與立體作品相互交融呼應,乃有一系列色彩如萬花筒般旋轉的力作。此次靜宜大學藝術中心無縫接軌地延伸了

高雄市立美術館《流於形式》這個展覽的時序,而得以展出箇中精髓作品。

展名《流於形式》的「流」為「意識流」,表示個人意識的流動特性與內容的不斷變化,表徵梁任宏思考與藝術表現的狀態。

他說:「如果有永恆的存在,那就是變動,而人生與時間在不停歇的變動與和外界互動中生發出火花。」變動,正是梁任宏創作的核心特徵。

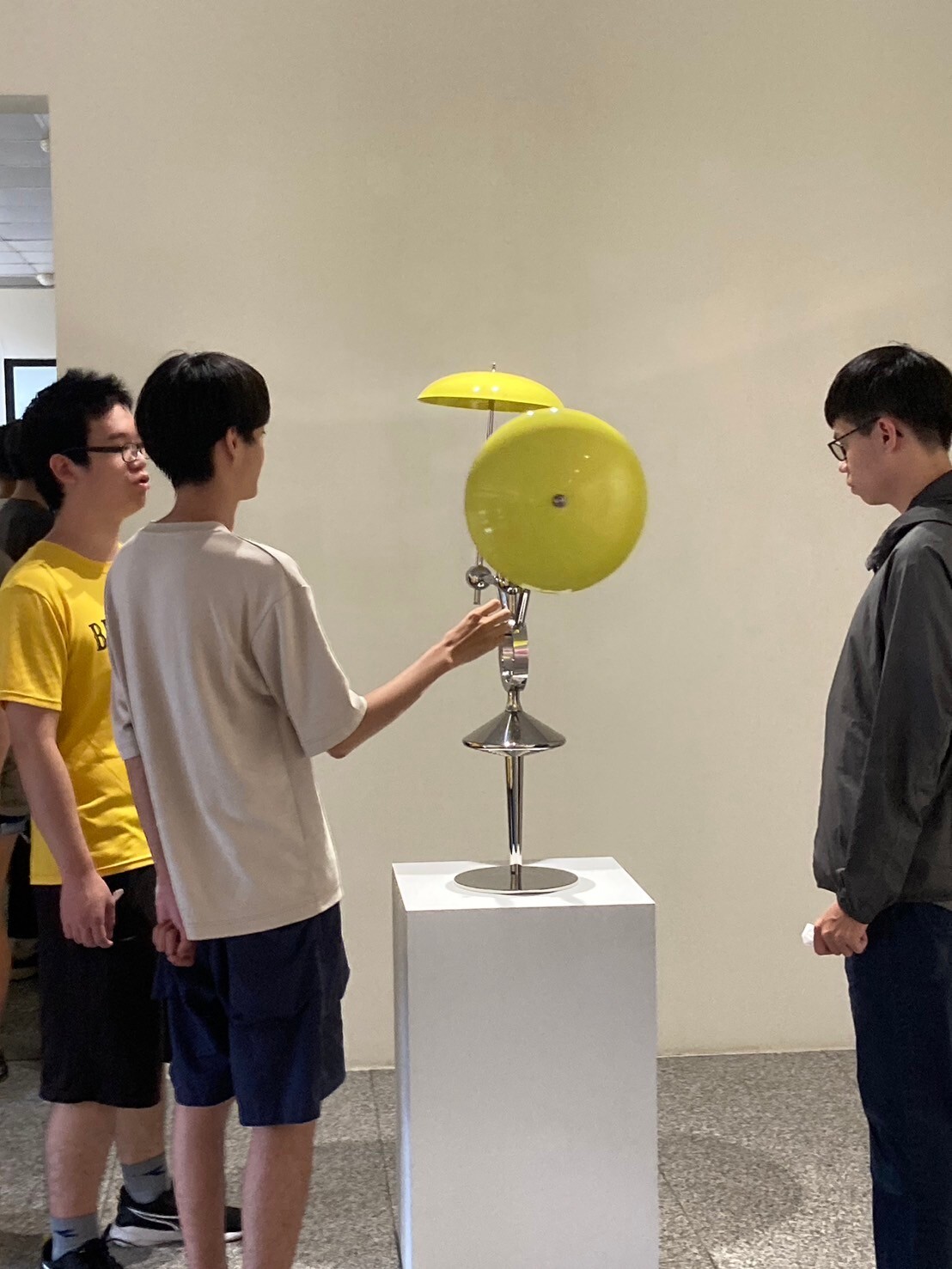

此次展出的內容包括互動作品〈轉進論〉、〈金剛芭蕾系列〉以及平面繪畫作品等。在互動作品中,藝術家希望讓參與者在遊戲中感受到藝術的內涵,

感受到「關係」的深刻與奧妙,因此他致力於使作品具備視覺上的親和性和觸覺上的可親性,讓觀者可以輕鬆玩遊戲的心情參與,透過互動進入深層情境,

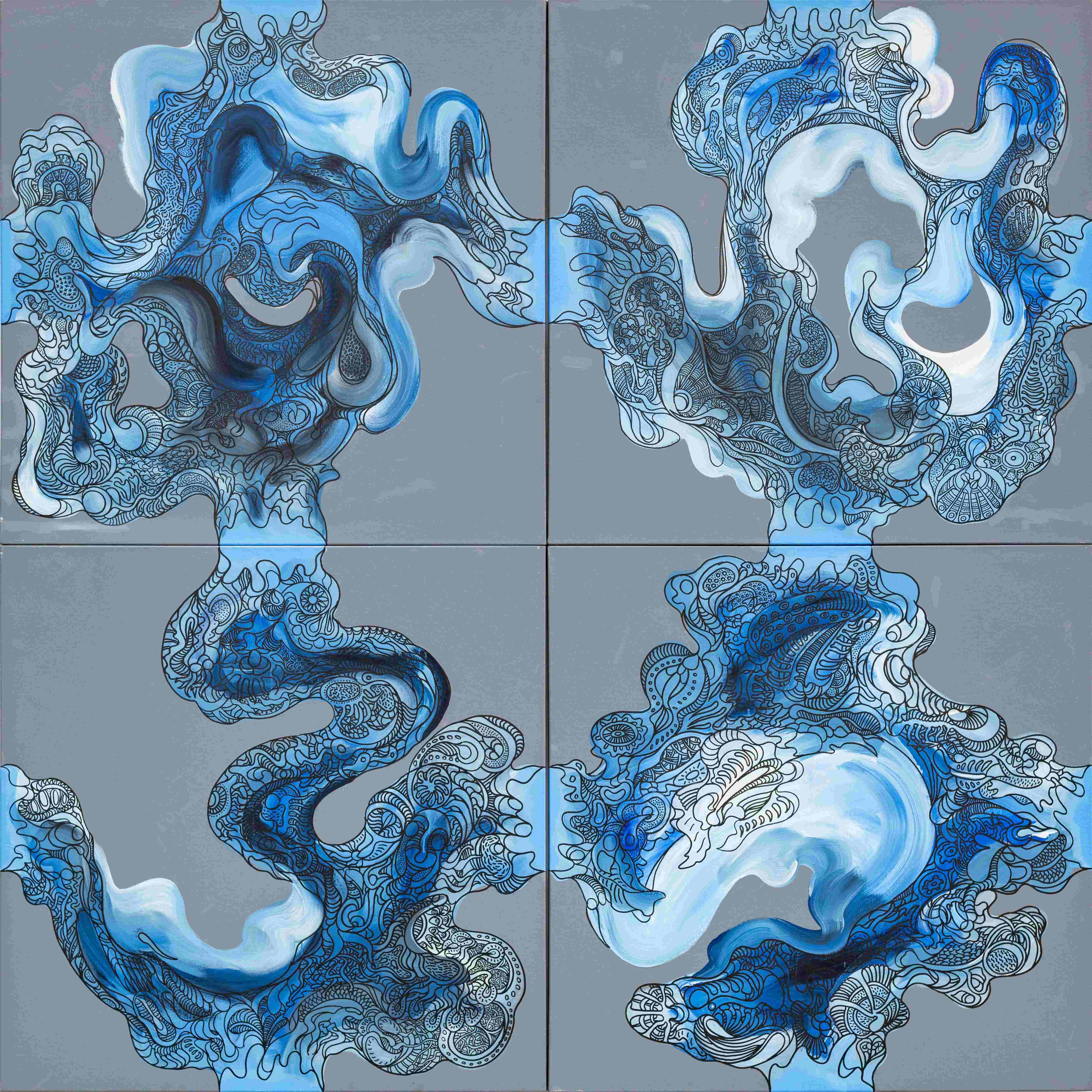

讓彼此的意識漫流開來!近幾年來,梁任宏嘗試植基於天文學、物理學、生物學與哲學等論述來描述他的生命觀點,並將觀點轉化成一系列的平面繪畫作品,

包括以生物演繹概念為根基,在半意識中塗鴉而成的〈浮生游記〉,以基本粒子作為想像的《奇粒世界》、《波粒系列》等。

這些愉悅多彩的畫面反應了藝術家此刻的心情,亦祈願觀者享有如是感受。

創作自述

文\梁任宏

如今!我的創作行為成為日常行動的一部分,生活經驗豐富了我的生命,我的創作思維源自於對生命的探索, 西方的理性主義給了我實證探索的態度,而東方的思維,尤其是佛學觀點,讓我從:以科學探索實在的盡頭, 找到自我詮釋的出口。在25年前,我以不惑之年決定專心的走上創作的路,幸運的,台南藝術學院給了我這個機會, 那時!正處上個世紀末的1999年,一個當代藝術蓬勃發展的年代,一個—在現在之後尚未被定義的年代,這個不確定的年代, 現代性的固態觀點,在時間的流態中裂解、消融,並汽化成不可捉摸的樣態,藝術的觀點也是一樣,創作者必須在謎樣的環境中踽踽而行, 時代是你唯一可以依靠的指引,也是你最佳的導師。

我把生活中的點點滴滴以及透過學習得到的智識能力,當作基本食材,平常就會放在「想像」中烹煮,煮成一鍋高湯, 這鍋湯自然會在我的深層內在形成一股意識的流態,在對的時間與承載身體的能量流匯聚,雙流匯聚,成為訊息傳達的行動, 在行動中創造了形式(作品),最終,形式成為訊息的載體,而載體不只是載體,而是另外一個訊息的起點!這也是展覽主題「流於形式」的由來。

會動的雕塑,是我烹煮而來的,他是我的選擇,因為他最貼近我要傳達的訊息! 波耳說:在偉大的存在戲劇中,我們即是觀者也是演員,我們不能把自己排除在外,我們不能把自己描繪成獨立於我們之外,我們必須理解我們是世界這齣戲的演員和參與者。

我的互動作品利用遊戲性的特質,讓觀者自然的進入關係之中,是主體也是客體。如同宇宙運行與生物自由演繹的過程,是一種永無止盡的轉換。 我們與自然圖像的情境脈絡,就是我們與環境的相對關係,一個不斷「轉進」的現象,我在創作中用我喜歡的天文學、物理學、生物學、哲學等來論述,也用這些來描述我的生命觀點。

如前所述,透過互動雕塑去和參與者產生連結,讓創作者與觀者,觀者與觀者,作品與觀眾之間建立一個新的關係, 這是我想要做的,這樣的關係,事實上也反映了整個社會的狀態!我期待這種關係,能夠透過遊戲性來達成!

自然世界是我的學習對象,我從自然美中萃取生物性符號,並加以演繹,我喜歡在星空中探索,在相對論的指引下超越時空,工業文明反應了人類的創造力, 人類的情感已經被科技所承載,我在感性與理性的搓揉中形塑自身的美學觀點。

如果有永恆的存在那就是變動,這句話是我創作的核心理念,所以我想把我的抽象概念轉化成物理性的實在,更何況我熱愛用科學觀念去詮釋生命觀點! 傳統工業技術給了我創造動態物件的技術基礎,數位科技的3D建模形式對於製造、運算、測試有很大的方便性,所以加速了我們在作品製程中向更高的科技傾斜, 關於製作,我不是一個人,我們有一個產業鏈,我們不避諱向產業界學習,那是我們要傳達工業美學與時代美學的一部分,雖然如此,複雜的工序與完美的追求, 大部分的《轉進輪》作品至少需要耗時兩年來製作!從電腦製圖、塑模、鑄造,焊接、拋光、CNC組裝、校准、配重等等工序,因為對於組裝構件精準的要求, 以及動態中的完美平衡,最終還是需要人工來校準,就像滑冰舞者,思考著如何在運動中達到完美的平衡,如何讓互動者順利的以最小施力產生最大動能!

目前我創作的立體作品,主要以金屬作為媒材,我想讓材料成為一種語彙—簡單輕鬆的事認真的講!所以過程需要千錘百煉、 精細研磨,其結果必需具備可親性,把生冷的工業原料、幻化成可親的造型元素。這是《轉進論》材料要說的。

金屬元素雖然生硬,然而,一把烈焰,就能還原材料本來的面貌,無論形式有多堅定都是暫時性的!然而意識的流變確能駛向沒有盡頭的目標。

堅硬的金屬材料因為質量穩定,所以可以進行精密的加工,可以達到低誤差的尺度,所以我利用這個材料特徵在不同作品間建立一些共規介面, 讓不同的造型單元可以在不同的作品之間相互交換嫁接,每一種嫁接,都能被互動者順利運轉,我利用它來探討不同生物間的共鏈關係, 自由變異對生態環境、時空所產生的化學變化!所以在創作中媒材是因應信息而生的,有時我也會想要用一些非金屬材,或複合材料, 比如說《BABY轉進論》中的木頭,他的質性改變了語彙的溫度,感覺像用了一個更親切的問候語。

我的動態藝術約略可以分為三個時期,剛開始久居高雄這個工業城市的我,想談一些工業文明對社會衝擊的反思,所以在這個重工業城市就地取材, 以機動裝置來形塑作品的面貌,成就了我最初的「機動系列」作品。後來因為常獲邀走向戶外,在大自然的環境中創作,愛上自然生態,愛上古老的智慧, 利用自然能來驅動作品,成就了我的「風動系列」,近十年來,我把環境關懷移情到宇宙與生命間的情境關係,因而誕生了「互動系列」。

參與遊戲是一件愉悅和快樂的事情,我想藝術的起源來自於遊戲應該是確定的,所以我想讓參與者在遊戲中感受到藝術的內涵, 感受到「關係」是多麼奧妙的一件事情,所以視覺上的親和性和觸覺上的可親性是我想要讓他在作品中具備的條件,讓觀者可以輕鬆的以遊戲的心情參與進來, 用互動進入深層情境,讓彼此的意識漫流開來!主客是沒有界限的共同體。

就在疫情之前的2018年底,2019年初,我的生理訊號告訴我,我的身體需要進廠檢查維修,檢查的結果,治療不一定會好, 但是如果不治療此生即將結束,在治療期間,費工費力的雕塑創作暫時無法勝任,那段時間我重拾了畫筆,剛開始因為體能有限, 目的是打發時間,所以就在低意識的狀態下任筆遊走,信手塗鴉,後來身體稍有起色,意識的龍頭自然逐漸打開,嘗試著讓蔓延的意識與身體的動能匯合, 半自動性的以線條的形式在畫布上遊走流動起來,事後檢討,驚覺這些流動的線條明顯來自於之前立體雕塑的造型元素及作品互動下的運動軌跡, 這些元素已成為我潛意識的一部份,現在我只要把它打開來,他就會自然涓涓流出,生命經過一番洗滌,如今比較能夠享受生命的愉悅與奧秘, 平面作品中,以基本粒子作為想像的《奇粒世界》、《波粒系列》,讓我的世界從黑白瞬間走向彩色,多彩的畫面老實的反應了我此刻的心情。

在過去幾年,疫情生變的年代讓總體社會、人與人的關係產生了微妙的變化,這個變化看似走向了暨保護又封閉的情境, 實則聰明的人們並沒有因此而孤立起來,在科技的助力下重新開啟了另一道璀璨的視窗:另一道可以任意連結的網絡。

有人說「流於形式」這個展覽就好像是一個大的遊戲場,我很高興有人這麼說,我本來就期待這個展覽不會是個別作品的單元展示, 他呈現的是一個總體的概念,所以每一個元素都是總體中的一個重要部分,這是一開始就設定的,就好像星球散佈在宇宙之間, 看似隨機散佈,實則有個隱形的作用力在互相牽引著,我們與物件,都是宏觀與微觀之間所有整體的一部分! 尤其這次因應高美館空間所創作的〈無色界環〉一作把我從自愉自嗨的繪畫狀態中,將形式轉回複合式的遊戲互動模式。 這一件作品串連了平面繪畫與立體造型之間的關係,串聯了整個展場的情境脈絡!

藝術家簡歷

梁任宏.Liang, Jen-Hung

簡歷

1957 生於台灣省台南縣

2002 畢業於台南藝術學院造型藝術研究所

曾任

高雄師範大學、崑山科技大學、樹德科技大學兼任講師

2009 成功大學駐校藝術家

策展

2010高雄國際鋼雕藝術節

獎項

2019 文化部第六屆公共藝術(藝術創作獎)

2001 第18屆高雄市美術展覽會暨高雄獎得主

台北美術獎得主

個展

2024 (流於形式—梁任宏個展)高雄市立美術館/台中

(流於形式—梁任宏個展)高雄市立美術館/高雄

2023 (非想非非想─ 梁任宏個展)大象藝術空間館/台中

2019 (「不」可見的維度)雙個展/索卡藝術中心/台南新藝獎

(轉進論)荷軒藝術空間/高雄

2017 (反ㄧㄥˋ派)台新文化藝術基金會/台北

2016 (被動式)101福爾摩沙藝術博覽會/台北

2015 (被動式)加力畫廊in ART & BB ART/台南

2014 (自然能美學)荷軒藝術空間/高雄

2008 (太極風)朱銘美術館/台北

2002 (流象)新濱碼頭/高雄

2000 (X-Y的過程)文賢油漆工程行/台南

(X-Y的過程)豆皮文藝咖啡館/高雄

聯展

2023 (2023台北國際藝術博覽會)台北世界貿易中心/台北

(時間衆像:給每個人的歲月景觀)/台南市美術館2館/台

南

2022 (轉境︰藝術森林的摺曲之徑)/大新美術館/台南

2021 (仨!陽光男孩_張國信 張新丕 梁任宏)/台南文化中心/台南

(衍 風景)聯展/荷軒新藝空間/高雄

2020 (南23度.浮生游記NO.0)/大新美術館/台南

(風收、豐收)旗津入口意象地景藝術/高雄

(夏日)inART聯展/台南

(超強自發功)南119線鄉民展/大新美術館/台南

2019 (八仙.九怪.十全展)大新美術館/台南

(雕塑.遊戲.場–Sculpture.Play.Ground.)台灣藝術大學

(不可見的維度)台南新藝獎 索卡藝術中心/台南

(淬.練)反ㄧㄥˋ派/横浜市民藝廊/日本

2018 (順風耳的困境)/落山風藝術季/屏東

(廣州大新美術館駐村藝術家聯合展覽)廣州

(巷弄裡的靈光)大新美術館/台南

(第35屆宮伯克年度國際雕塑展)/澳大利亞 _ 伯斯

(喉光普照)街頭美術館、海安路藝術造街/台南

(2018台北國際藝術博覽會)台北世界貿易中心/台北

2017 (當代台灣.抽象藝術經典展)芸非凡美術館/台南

(感同身收)台中軟體園區/台中

(藝。數之間)藝術銀行/台中

(友境的交陪)蕭壟文化園區/台南

(新的旅途-台南當代藝術30年)台南

(2017台北國際藝術博覽會)台北世界貿易中心/台北

(雕塑群英會)2013藝術空間/高雄

(雕塑群英會)甘樂阿舍藝術空間/台南

2016 (時代的位移:高雄獎20年)高雄市立美術館/高雄

(2016台北國際藝術博覽會)台北世界貿易中心/台北

2015 (氣流上的天使)林邊光彩濕地/屏東

(台南現象、五國演繹)東門美術館/台南

(洛杉磯對飛計畫III〈搭空橋〉)臺南藝術家聯展/台南

2014 (what’s 花枝)2014高雄國際鋼雕藝術節/高雄

(春風吹又生)南部科學園區_高雄園區/高雄

展出作品

茶會照片